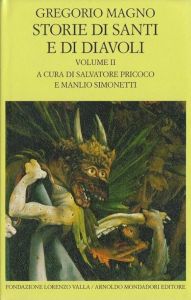

Questi ultimi tre mesi, dedicati, con qualche intervallo, a Gregorio Magno, si avviano a conclusione e può accadere di arrivare alla lettura del quarto e ultimo (e più lungo) libro dei Dialoghi1 un po’ affaticati; cosa che peraltro trova parziale riscontro in quella che forse era la stanchezza dell’autore stesso. Gli studiosi, inoltre, sono inclini a pensare «che il quarto libro sia stato rapidamente progettato e assemblato, aggiunto in un secondo momento al corpo omogeneo dei primi tre, forse per rispondere a richieste sopravvenute su argomenti escatologici non preventivati o per sfruttare il successo e l’occasione che esso forniva» (Pricoco) – una trilogia in quattro volumi, insomma, come s’usa non di rado anche oggi…

Questi ultimi tre mesi, dedicati, con qualche intervallo, a Gregorio Magno, si avviano a conclusione e può accadere di arrivare alla lettura del quarto e ultimo (e più lungo) libro dei Dialoghi1 un po’ affaticati; cosa che peraltro trova parziale riscontro in quella che forse era la stanchezza dell’autore stesso. Gli studiosi, inoltre, sono inclini a pensare «che il quarto libro sia stato rapidamente progettato e assemblato, aggiunto in un secondo momento al corpo omogeneo dei primi tre, forse per rispondere a richieste sopravvenute su argomenti escatologici non preventivati o per sfruttare il successo e l’occasione che esso forniva» (Pricoco) – una trilogia in quattro volumi, insomma, come s’usa non di rado anche oggi…

Non ci vuole molto, tuttavia, per accorgersi che anche nei suoi squilibri, nei capitoli appena abbozzati o in quelli un po’ farraginosi, il quarto libro è pieno di cose interessanti, non soltanto intorno al «tema generale, che comprende tutti gli altri, [del]l’approdo finale che attende la creatura terrena, premiata o punita dopo la morte per la condotta tenuta in vita».

Già all’inizio, ad esempio, ci si imbatte in una curiosa cover del mito platonico della caverna, opportunamente cristianizzato (come i menhir) per illustrare perché taluni facciano tanta fatica a credere a ciò che non vedono. «Supponiamo», dice Gregorio, «che una donna incinta sia mandata in carcere dove partorisce un figlio che, nato in carcere, colà viene allevato e cresce…» Anche se la madre gli racconta di sole, luna, uccelli e cavalli, per il figlio saranno soltanto dei nomi, e potrebbe ragionevolmente dubitare di ciò che non conosce per esperienza. Per questo c’è la fede, dono dello Spirito Santo. Pietro, il diacono con il quale dialoga papa Gregorio, e che in questo libro talvolta non si limita a concisi, e anche un po’ servili, assensi, si dimostra nell’occasione quasi nostro contemporaneo: «Chi non crede nell’esistenza delle realtà invisibili non ha fede, e chi non ha fede, riguardo a ciò di cui dubita richiede non l’affermazione di fede ma la spiegazione razionale». Gregorio risolve l’impasse un po’ frettolosamente: guarda che anche l’infedele ha fede, ad esempio crede che i suoi genitori lo abbiano generato anche se non «sappia quando sia stato concepito o abbia visto quando sia nato», gli manca solo la fede giusta, quella in Dio2.

Ai primi posti metterei anche i nomi propri che costellano il testo, una piccola collezione di gioielli che restituiscono «in controluce» frammenti di storie individuali: il monaco Specioso, l’abate Speranza, la giovane Galla (di cui poi dirò), «un tale di nome Servolo, del quale anche tu [Pietro] sono sicuro che ti rammenti», le ancillae Dei Rondine, Redenta e Romola [Herundinis, Redempta, Romula], «mia zia Tarsilla» (che pregava sempre prostata, tanto che quando ne lavarono il cadavere prima della sepoltura «si constatò che ai gomiti e ai ginocchi per la pratica della diuturna orazione la pelle era diventata dura come quella dei cammelli [camelorum more obdurata]», l’avvocato Cumquodeus («che è morto di pleurite nella nostra città due giorni fa»), il conte Teofane, l’«uomo ragguardevole» Reparato, il calzolaio Deusdedit, i fratelli monaci, ed esperti di medicina, Giusto e Copioso…

Poi ci sono gli episodi di umorismo involontario – assolutamente involontario, dato che si tratta spesso di mostrare quale sia il destino degli impenitenti – come quello che riguarda l’«illustre Stefano» morto improvvisamente a Costantinopoli durante una missione e subito «portato nell’inferno». Ma… con tutta evidenza l’omonimia è un problema di tutte le giustizie poiché «quando fu presentato al giudice che presiedeva, non fu accettato da quello, che disse: “Ho ordinato di portare qui non costui, ma Stefano il fabbro ferraio”. Perciò egli fu subito restituito al suo corpo, e Stefano il fabbro, che viveva vicino a lui, morì proprio il quel momento». A riprova che laggiù si viene giudicati, anche se qualche problema con la relativa pratica ci può scappare.

(1 – segue)

______

- Gregorio Magno, Storie di santi e di diavoli (Dialoghi), volume II (Libri III-IV), testo critico e traduzione a cura di M. Simonetti, commento a cura di S. Pricoco, Fondazione Lorenzo Valla / Mondadori 2006.

- Inoltre, chiosa Gregorio più avanti, «è oggetto di fede ciò che non si può vedere, poiché ciò che si vede, in quanto si vede, non può essere oggetto di fede».