Si diceva di Augustine Roberts, che così esordisce nella sua autobiografia1, in forma di lettere indirizzate al confratello Edward, dell’abbazia di Saint Joseph a Spencer, in Massachussetts: «La mia non è la storia di un tipico monaco trappista», a conferma di quanto appena espresso dalla presentazione del volume, e cioè che la sua vita di «monaco globale» rappresenta il «paradosso di un monaco che, radicato nel voto al suo monastero, diventa tuttavia un giramondo proprio in virtù di una totale obbedienza», e incarna «in modo del tutto inatteso la definizione di monaco preferita da Thomas Merton: un individuo che appartiene a chiunque e a qualsiasi luogo proprio perché non appartiene, nel senso comune del termine, a nessun posto o a nessuno in particolare».

Bruce (poi John, infine Augustine) Roberts nasce a Nanjing nel 1932, da William e Dorothy, due missionari della Protestant Episcopal Church, il ramo americano dell’Anglican Communion of Churches, che si erano conosciuti a Shanghai nel 1913, si erano osservati, fidanzati, sposati e quindi stabiliti a Nanjing, dove lui avrebbe svolto l’incarico di pastore per quindici anni, prima di diventare vescovo, nel 1936, della diocesi episcopale di Jiangsu (comprensiva di Shanghai e Nanjing). Quando il piccolo Bruce torna per la prima volta negli Stati Uniti si lamenta perché Lao nai-nai bu shuo zhong guo hua!, «la nonna non parla cinese!»

Gli anni della seconda guerra mondiale li passa nei pressi di Boston, con la madre (i quattro fratelli – Edith, Helen, Bill e John – sono già «rientrati» negli Stati Uniti, dove completeranno i loro studi), mentre il padre, rimasto in Cina, è internato in un campo di prigionia giapponese. I tre si riuniscono a Shanghai nel 1946. La prima «avvisaglia trappista» è il passaggio al cattolicesimo del fratello maggiore Bill, che nel 1947 si fa monaco. Il padre è spesso in viaggio e madre e figlio nel 1948 si spostano a Bejing. È in questo torno di tempo che Bruce Roberts ha i primi contatti con il mondo monastico (i resti di una comunità trappista, un monastero buddista): «Se ci ripenso, molti anni dopo, è chiaro che Dio aveva piantato nel mio cuore un seme monastico già nella prima adolescenza, un seme che si è espresso per la prima volta facendomi sentire a casa con queste persone speciali che mi è capitato di incontrare in quel periodo». L’imminenza dell’ascesa al potere dei comunisti è la causa del ritorno negli Stati Uniti di Bruce, insieme a molti altri connazionali. Quando lo accompagna alla nave, la madre, che ha deciso di restare in Cina a fianco del marito, gli consegna un piccolo libro, «magari gli dai un’occhiata, parla della Chiesa cattolica, che è veramente meravigliosa».

Il sedicenne non è sorpreso, in famiglia si è sempre parlato apertamente della fede, leggendo e commentando i Vangeli e, ripensandoci, il vecchio monaco ringrazia Dio «di essere nato in una famiglia protestante, perché se i miei genitori fossero stati cattolici, mio padre probabilmente sarebbe stato un prete, e mia madre quasi sicuramente sarebbe stata una suora, e allora io dove sarei?»

Ripresi gli studi alla Mount Hermon School e poi a Yale, la sua strada, per così dire, si chiarisce a poco a poco in una specie di esaltante scivolata, fino al battesimo e al passaggio al cattolicesimo nel giugno del 1951, e al suo ingresso nell’abbazia di Spencer due anni dopo come novizio di coro, ricordato con una di quelle tipiche osservazioni che forse solo un monaco «americano» potrebbe fare: «La mia luna di miele è durata circa dieci giorni, il tempo che mi ci è voluto per diventare davvero consapevole, a livello viscerale, che quella scelta sarebbe stata per sempre, che ci si aspettava che sarei rimasto lì per il resto della mia vita. […] Niente più viaggi, niente più surf sulle onde dell’oceano, tennis, golf, pianificazione della mia giornata, incontri con le persone che conoscevo, la famiglia o i miei amici, in altre parole, fare quello che volevo. D’ora in poi la mia vita sarebbe stata solo quel gruppo di edifici, persone e attività di routine, punto!»

Be’, non è andata affatto così, perlomeno per i viaggi e gli incontri. Se, un passo dopo l’altro, il giovane trappista (professo nel 1958) ha imparato a conoscere e ad amare, in tutta la sua profondità, la realtà del monastero – quella che con bella espressione lui chiama «la terra della piena fiducia» (the land of total trust) –, allo stesso tempo è cominciato un viaggio quasi infinito, che dapprima l’ha portato al monastero di Azul (1962), in Argentina, di cui è stato uno dei fondatori e successivamente priore, e poi di nuovo a Spencer (1983), come abate, a Scourmont (luglio 1996), e poi a Roma (settembre 1996), come segretario dell’abate generale Bernardo Olivera (che era stato suo novizio ad Azul) e procuratore dell’Ordine, e quindi in giro per il mondo impegnato in visite, conferenze e riunioni (grazie anche alla sua estesa conoscenza delle lingue e perché «il centro dell’Ordine Trappista – come della Chiesa cattolica nel suo insieme – non è più l’Europa, tanto meno l’America, o qualsiasi singolo paese o continente; l’Ordine è sempre più multicentrico, o decentralizzato, ma questo rende ancora più importante che ci sia qualche punto di riferimento, di aiuto e di sostegno concreto e unificante al servizio di tale rete mondiale di comunione»), e ancora di nuovo ad Azul (2002), eletto di nuovo abate dai suoi vecchi confratelli e infine maestro dei novizi, in un cerchio che si chiude nel 2008, a 75 anni.

A questa grande «avventura pratica» si è accompagnata, come si può immaginare, una altrettanto estesa «avventura spirituale», di cui l’autobiografia di p. Roberts dà ampiamente conto e che d’altra parte si è riversata nella sua opera fondamentale, quel Configurati a Cristo. Una guida alla professione monastica, cominciata a scrivere negli anni del Concilio Vaticano II, sulla scorta dei testi di Columba Marmion e Thomas Merton: «Dapprima pensavo di tradurre alcuni brani del libretto di Merton [sui voti monastici] poiché non c’era nulla che trattasse specificamente della professione monastica», ma le indicazioni del Concilio lo dissuasero. «Così ho iniziato quello che fino ad oggi è stato il mio unico libro, Hacia Cristo, il cui titolo inglese è Centered on Christ. Ha subito diverse revisioni in questi ultimi quarant’anni anni, tutte per migliorare la comunicazione di cosa significa dare la propria vita a Cristo come monaco o monaca nel nostro mondo in rapido cambiamento.»

(2 – continua)

______

- Augustine Roberts, Finding the Treasure: Letters from a Global Monk, Cistercian Publications 2011.

Anzitutto la Via Dominici di Raimondo Spiazzi, op, autore a me già noto per le corpose e minuziose raccolte di memorie domenicane. Opera non recente (1961) la cui lettura tuttavia mi ha permesso un adeguato «ripasso domenicano», utile per definire, come dice il risvolto di copertina, «quale sia secondo la mente del Santo Fondatore, secondo la giusta Tradizione e secondo le attuali esigenze, la posizione del Frate Predicatore perché possa dirsi e chiamarsi veramente tale, fuori da ogni deviazionismo».

Anzitutto la Via Dominici di Raimondo Spiazzi, op, autore a me già noto per le corpose e minuziose raccolte di memorie domenicane. Opera non recente (1961) la cui lettura tuttavia mi ha permesso un adeguato «ripasso domenicano», utile per definire, come dice il risvolto di copertina, «quale sia secondo la mente del Santo Fondatore, secondo la giusta Tradizione e secondo le attuali esigenze, la posizione del Frate Predicatore perché possa dirsi e chiamarsi veramente tale, fuori da ogni deviazionismo».

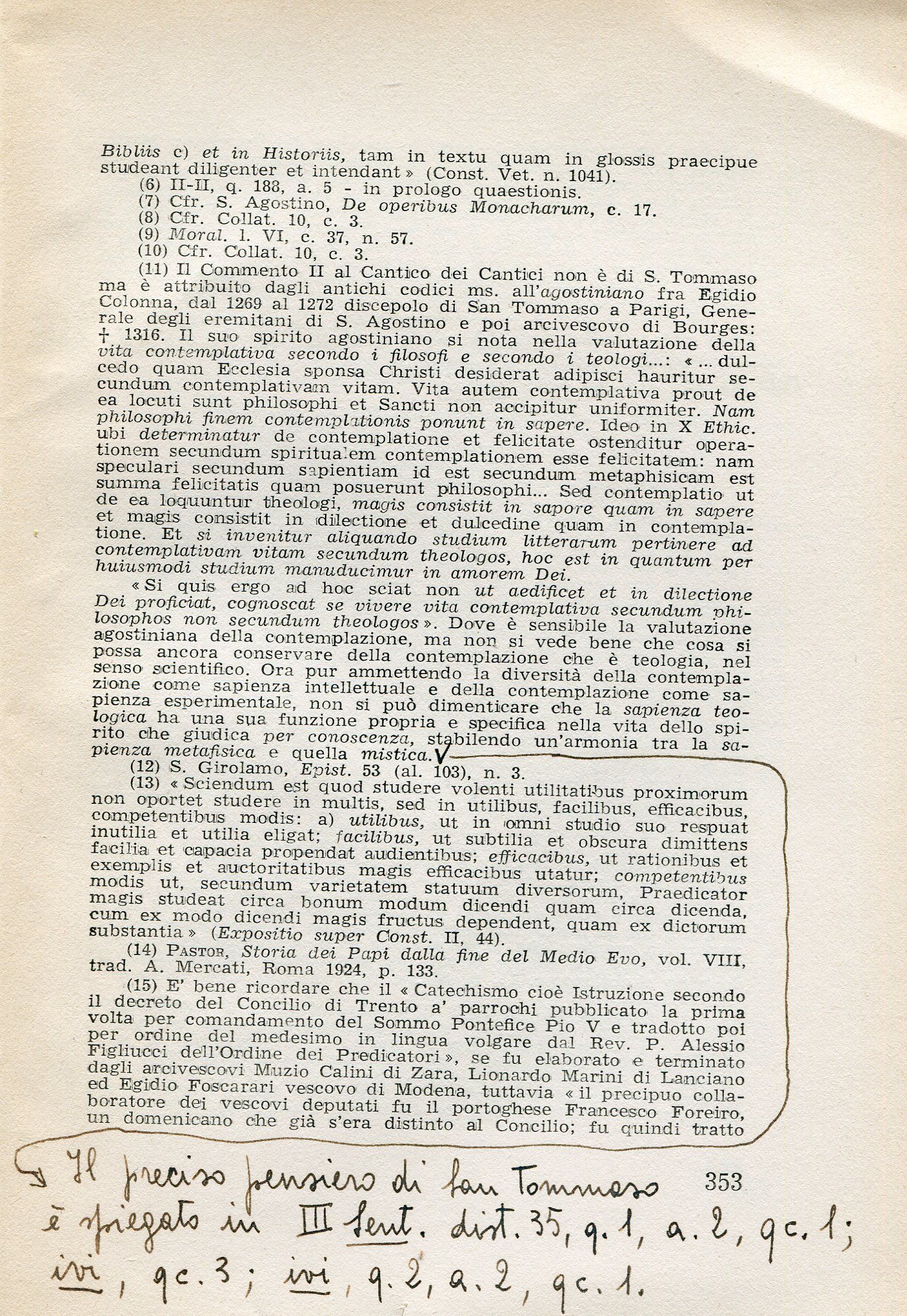

La singolarità dell’esemplare in mio possesso risiede nel fatto che, come si può vedere dall’ex-libris, si tratta della copia dell’Idea Centro Studi e Dibattiti, presso l’Angelicum di Roma, concessa in uso proprio all’autore. Autore che, in vista di un’eventuale ristampa, vi ha apportato di proprio pugno (con una stilografica) diverse correzioni, alcune delle quali di sorprendente dettaglio, in particolare nelle note per precisare i riferimenti di alcune citazioni, e che per segnalare la cosa ha scritto con una matita rossa sulla copertina «Copia corretta».

La singolarità dell’esemplare in mio possesso risiede nel fatto che, come si può vedere dall’ex-libris, si tratta della copia dell’Idea Centro Studi e Dibattiti, presso l’Angelicum di Roma, concessa in uso proprio all’autore. Autore che, in vista di un’eventuale ristampa, vi ha apportato di proprio pugno (con una stilografica) diverse correzioni, alcune delle quali di sorprendente dettaglio, in particolare nelle note per precisare i riferimenti di alcune citazioni, e che per segnalare la cosa ha scritto con una matita rossa sulla copertina «Copia corretta». La seconda segnalazione è per i quattro volumi del Direttorio ascetico di Giovanni Battista Scaramelli, gesuita, nel rifacimento linguistico curato da Lorenzo Tognetti, anch’egli gesuita, nel 1943. L’opera, divisa in quattro trattati («Mezzi della perfezione cristiana», «Impedimenti alla perfezione cristiana», «Delle disposizioni prossime alla perfezione cristiana consistenti nelle virtù morali al grado perfetto», «Della perfezione essenziale del cristiano, consistente nelle virtù teologiche, specialmente nella carità»), «incontrò molte difficoltà da parte dei Revisori della Compagnia, i quali non ne approvarono la stampa, che avvenne nondimeno dopo la morte dello Scaramelli [nel 1752], per puro caso, e con tale consenso di lodi e di approvazioni da dimostrare quanto fossero eccessivi certi timori e quanto sicura invece fosse la dottrina». È un imponente manuale per il direttore spirituale, pieno di esempi, citazioni e riferimenti dalle Scritture e dai testi dei Padri della Chiesa, corredati punto per punto da «avvertimenti pratici al direttore» su come comportarsi, cosa suggerire, cosa dire e non dire. Il Tognetti avverte che il «rifacimento linguistico» si è concentrato esclusivamente sugli aspetti formali del testo, «per renderlo più comprensivo e accessibile a tutti», e le correzioni sono state fatte «allo scopo precipuo che niente venisse ad offendere o colpire la suscettibilità e la delicatezza dei lettori di oggi».

La seconda segnalazione è per i quattro volumi del Direttorio ascetico di Giovanni Battista Scaramelli, gesuita, nel rifacimento linguistico curato da Lorenzo Tognetti, anch’egli gesuita, nel 1943. L’opera, divisa in quattro trattati («Mezzi della perfezione cristiana», «Impedimenti alla perfezione cristiana», «Delle disposizioni prossime alla perfezione cristiana consistenti nelle virtù morali al grado perfetto», «Della perfezione essenziale del cristiano, consistente nelle virtù teologiche, specialmente nella carità»), «incontrò molte difficoltà da parte dei Revisori della Compagnia, i quali non ne approvarono la stampa, che avvenne nondimeno dopo la morte dello Scaramelli [nel 1752], per puro caso, e con tale consenso di lodi e di approvazioni da dimostrare quanto fossero eccessivi certi timori e quanto sicura invece fosse la dottrina». È un imponente manuale per il direttore spirituale, pieno di esempi, citazioni e riferimenti dalle Scritture e dai testi dei Padri della Chiesa, corredati punto per punto da «avvertimenti pratici al direttore» su come comportarsi, cosa suggerire, cosa dire e non dire. Il Tognetti avverte che il «rifacimento linguistico» si è concentrato esclusivamente sugli aspetti formali del testo, «per renderlo più comprensivo e accessibile a tutti», e le correzioni sono state fatte «allo scopo precipuo che niente venisse ad offendere o colpire la suscettibilità e la delicatezza dei lettori di oggi». Curiosamente, la copia in mio possesso (di cui, va detto, il bancarellaio era sin troppo palesemente contento di liberarsi: «Le faccio un prezzo speciale per tutti e quattro i volumi») proviene dalla biblioteca della Scuola materna dell’Istituto S. Giorgio di Pavia («fondato nel 1888 dalle Suore di Maria Bambina con l’iniziale intenzione di dare una educazione cristiana alle giovani ragazze che all’epoca vivevano nelle campagne circostanti il comune di Pavia»), con un timbro di proprietà che leggo come Ch. M. Debora Massani.

Curiosamente, la copia in mio possesso (di cui, va detto, il bancarellaio era sin troppo palesemente contento di liberarsi: «Le faccio un prezzo speciale per tutti e quattro i volumi») proviene dalla biblioteca della Scuola materna dell’Istituto S. Giorgio di Pavia («fondato nel 1888 dalle Suore di Maria Bambina con l’iniziale intenzione di dare una educazione cristiana alle giovani ragazze che all’epoca vivevano nelle campagne circostanti il comune di Pavia»), con un timbro di proprietà che leggo come Ch. M. Debora Massani.

All’interno del volume antologico La vita spirituale di André Louf1, monaco trappista, abate e luminoso scrittore di cose, appunto, spirituali, ci sono tre saggi dedicati specificatamente alla vita in comunione, saggi che, come dice Enzo Bianchi nella prefazione, oltre a trarre valore da una lunghissima esperienza di abbaziato (35 anni presso l’abbazia di Mont des Cats nella Francia del Nord), contengono «elementi di sapienza in cui anche chi si professa non credente potrà trovare spunti a cui attingere per una vita sensata, unificata, riconciliata».

All’interno del volume antologico La vita spirituale di André Louf1, monaco trappista, abate e luminoso scrittore di cose, appunto, spirituali, ci sono tre saggi dedicati specificatamente alla vita in comunione, saggi che, come dice Enzo Bianchi nella prefazione, oltre a trarre valore da una lunghissima esperienza di abbaziato (35 anni presso l’abbazia di Mont des Cats nella Francia del Nord), contengono «elementi di sapienza in cui anche chi si professa non credente potrà trovare spunti a cui attingere per una vita sensata, unificata, riconciliata». La via di Benedetto di Monica Della Volpe1 è un testo nato da una viva esperienza di lectio all’interno della comunità del monastero trappista di Valserena («Non sono considerazioni astratte: tale è stata la nostra esperienza, riflettendo sulla quale abbiamo raccolto queste considerazioni, e abbiamo meglio capito l’esperienza stessa»), cioè, si potrebbe dire, di «interrogazione» della Regola, letta in parallelo con la Vita di Benedetto di Gregorio Magno, con l’intenzione di evidenziare la diretta dipendenza di quello che, in fondo, è un «testo giuridico» dalla biografia di chi l’ha scritto: «È evidente che san Gregorio ha compreso il valore della via benedettina per l’uomo del suo tempo, e lo ha spiegato, secondo uno stile di racconto sapienziale allora chiarissimo per il cristiano comune, oggi più difficile da interpretare».

La via di Benedetto di Monica Della Volpe1 è un testo nato da una viva esperienza di lectio all’interno della comunità del monastero trappista di Valserena («Non sono considerazioni astratte: tale è stata la nostra esperienza, riflettendo sulla quale abbiamo raccolto queste considerazioni, e abbiamo meglio capito l’esperienza stessa»), cioè, si potrebbe dire, di «interrogazione» della Regola, letta in parallelo con la Vita di Benedetto di Gregorio Magno, con l’intenzione di evidenziare la diretta dipendenza di quello che, in fondo, è un «testo giuridico» dalla biografia di chi l’ha scritto: «È evidente che san Gregorio ha compreso il valore della via benedettina per l’uomo del suo tempo, e lo ha spiegato, secondo uno stile di racconto sapienziale allora chiarissimo per il cristiano comune, oggi più difficile da interpretare». «Ogni relazione con Dio si basa su un diligente ascolto», afferma il benedettino Guy-Marie Oury (1929-2000, professo a Solesmes) nella prima pagina del suo libro sulla lectio divina1, ed è anzitutto nella Sacra Scrittura «che si può incontrare meglio Dio e ciò che egli ha detto di se stesso».

«Ogni relazione con Dio si basa su un diligente ascolto», afferma il benedettino Guy-Marie Oury (1929-2000, professo a Solesmes) nella prima pagina del suo libro sulla lectio divina1, ed è anzitutto nella Sacra Scrittura «che si può incontrare meglio Dio e ciò che egli ha detto di se stesso».

«Facea alcuna fiata cose che apo lo mondo pareano de maxima stultitia, ma apo Dio erano de maxima sapientia»: in queste parole tratte da una Vita di Iacopone da Todi si può riassumere il soggetto della bella antologia di testi antichi dedicati ai «folli per Cristo» approntata con la consueta serietà e precisione da Lisa Cremaschi1. Una vocazione «singolare, eccezionale», che con un filo sottile unisce uomini e donne che dal IV al XVIII secolo, e probabilmente anche a oggi, hanno nascosto la loro aspirazione alla santità dietro la simulazione della follia, perseguendo in questo modo estremo l’altrettanto estremo desiderio di essere in tutto, per quanto possibile, simili a Gesù (che «è, in certo senso, il primo folle»), non soltanto nei comportamenti ma financo nei sentimenti – giusta l’indicazione impossibile di san Paolo nella Lettera ai Filippesi (2, 5): «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù».

«Facea alcuna fiata cose che apo lo mondo pareano de maxima stultitia, ma apo Dio erano de maxima sapientia»: in queste parole tratte da una Vita di Iacopone da Todi si può riassumere il soggetto della bella antologia di testi antichi dedicati ai «folli per Cristo» approntata con la consueta serietà e precisione da Lisa Cremaschi1. Una vocazione «singolare, eccezionale», che con un filo sottile unisce uomini e donne che dal IV al XVIII secolo, e probabilmente anche a oggi, hanno nascosto la loro aspirazione alla santità dietro la simulazione della follia, perseguendo in questo modo estremo l’altrettanto estremo desiderio di essere in tutto, per quanto possibile, simili a Gesù (che «è, in certo senso, il primo folle»), non soltanto nei comportamenti ma financo nei sentimenti – giusta l’indicazione impossibile di san Paolo nella Lettera ai Filippesi (2, 5): «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù». (la prima parte è

(la prima parte è  Sono disponibili in traduzione italiana le Vite dei Padri di Gregorio di Tours1 (attivo nella seconda metà del VI secolo e assai noto soprattutto per la sua Storia dei Franchi), anzi, come precisa l’autore stesso citando Plinio, «“gli antichi parlano delle vite di ciascuno di noi, ma i grammatici non credono che il termine vita abbia un plurale”. Quindi è chiaro che è meglio parlare di vita dei Padri, che non di vite dei Padri, poiché, anche se vi è diversità di meriti e di virtù, tuttavia una sola Vita li mantiene in questo mondo».

Sono disponibili in traduzione italiana le Vite dei Padri di Gregorio di Tours1 (attivo nella seconda metà del VI secolo e assai noto soprattutto per la sua Storia dei Franchi), anzi, come precisa l’autore stesso citando Plinio, «“gli antichi parlano delle vite di ciascuno di noi, ma i grammatici non credono che il termine vita abbia un plurale”. Quindi è chiaro che è meglio parlare di vita dei Padri, che non di vite dei Padri, poiché, anche se vi è diversità di meriti e di virtù, tuttavia una sola Vita li mantiene in questo mondo».